2025陆家嘴论坛的特殊礼物,为何是它?

2025-06-24

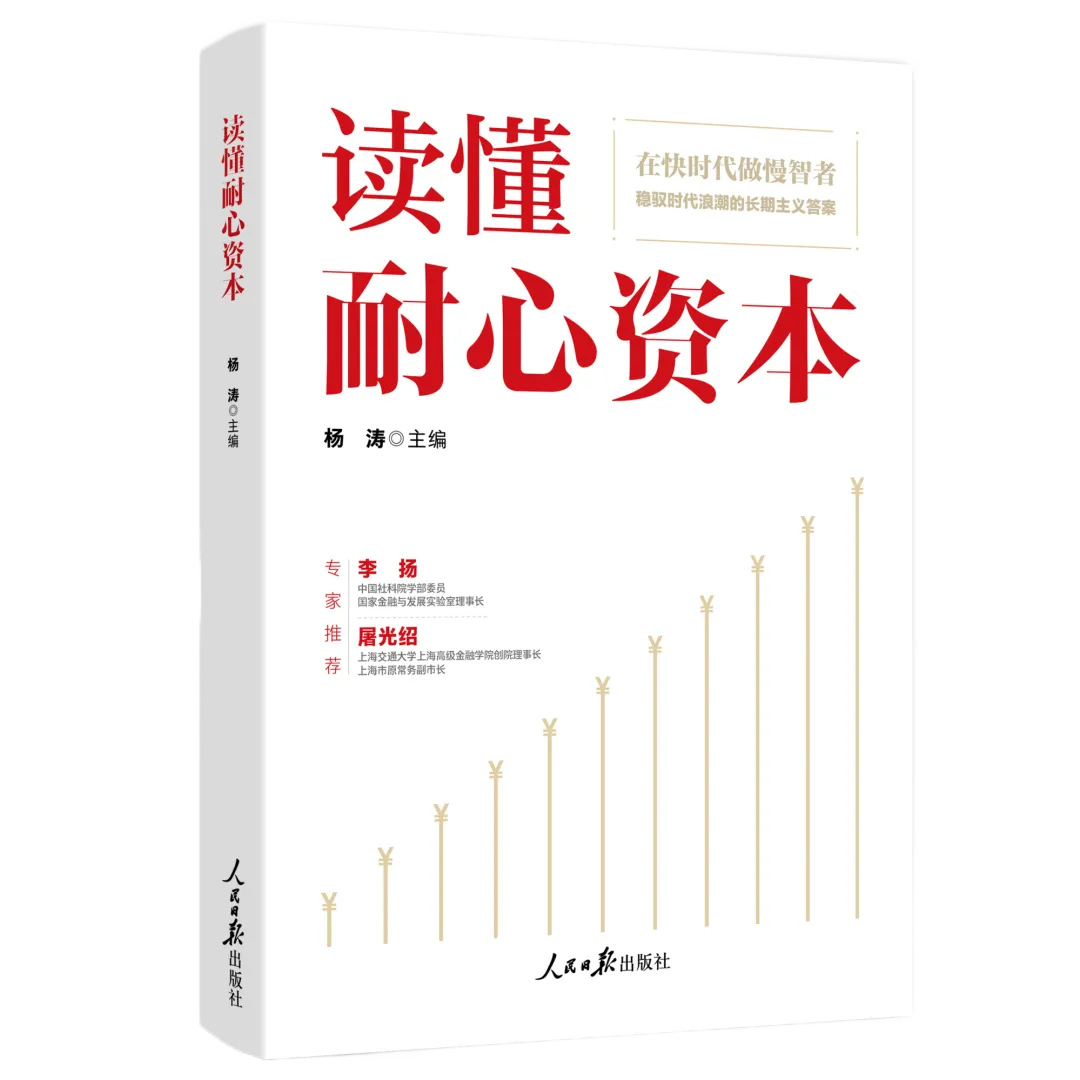

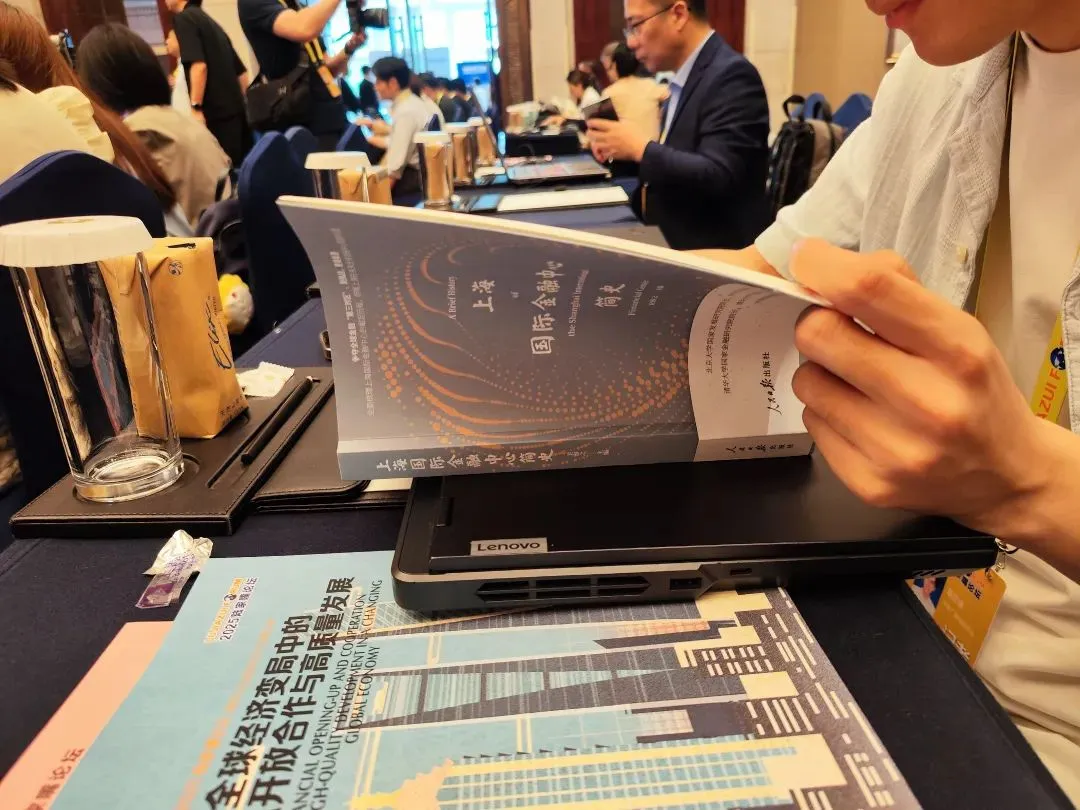

2025陆家嘴论坛开幕式现场,一份突如其来的特殊礼物,引发与会嘉宾的驻足与讨论一本本崭新的《上海国际金融中心简史》摆放在会场入口处,供每一位与会嘉宾拿取。 为何在此时、此地,向这些塑造中国金融格局的关键人物送上这本书? 答案,就藏在这本书记录的历史脉络里,也藏在陆家嘴论坛与上海这座金融城17年的共生叙事之中。 时光回溯至2008年当源自华尔街的金融海啸席卷全球时,首届陆家嘴论坛开幕这个充满象征意味的开场,预示了中国金融开放既要借势浪潮,更要有驾驭风浪的智慧。 两个月后,上海市拿出关于促进上海国际金融中心建设的初步方案,并在中央领导到沪考察时呈送了上去。 再几个月后,上海国际金融中心建设迎来重要转折点。2009年4月14日,国务院19号文件正式发布提出2020年上海要基本建成与我国经济实力及人民币国际地位相适应的国际金融中心第一次给上海建设国际金融中心这一国家战略,作出了具体部署和安排。 国务院19号文发布的三个月后,跨境贸易人民币结算试点在上海率先启动,人民币国际化正式起航。可以说,上海国际金融中心建设与人民币国际化一同起步、并肩前行。 而为上海国际金融中心建设而生的陆家嘴论坛,见证了人民币国际化的众多里程碑。 2017年,时任央行行长周小川在陆家嘴论坛上首次披露:中国最重要的金融基础设施之一人民币跨境支付系统(CIPS)落户上海。 时至今日,在2025陆家嘴论坛期间,人民币跨境支付再添新助力CIPS人民币国际信用证业务开通。 作为全球最大的离岸人民币业务枢纽,香港在推动人民币国际化方面扮演着重要且独一无二的作用。在今年的陆家嘴论坛上,上海与香港正式签署《沪港国际金融中心协同发展行动方案》。人民币国际化注定将成为两大国际金融中心合作发展的题中应有之义。 不止人民币国际化,陆家嘴论坛还见证了上海国际金融中心建设的太多历史性时刻: 2016年,陆家嘴论坛首次邀请英国担任主宾国,并设中英专场。正是在这一专场上,传出伦敦证券交易所和上海证券交易所正积极开展沪伦通合作事项的消息。三年之后,沪伦通这一我国资本市场扩大开放的里程碑项目在英国伦敦正式启动,中国资本市场与国际接轨进入新纪元。 2019年,科创板在陆家嘴论坛上宣布正式开板。这不是简单地增加一个板块,更重要的是市场制度的创新和成型,架起了金融资本与科创要素的通道,促进上海国际金融中心和科创中心建设的联动发展。 2023年,作为国家金融监督管理总局的首任局长,李云泽在论坛开幕式上发表讲话,宣布正式启动上海再保险国际板。 2024年,国际货币基金组织(IMF)和中国人民银行在论坛上共同宣布,将在上海成立一个新的IMF区域中心。 十七年来,从沪伦通的蓝图到人民币国际化的路线图,从科创板到再保险国际版,诸多注定载入中国金融史的决策在陆家嘴论坛上宣布,中国金融改革的在地经验与全球市场的普遍共识在陆家嘴论坛的思辨中碰撞出新的火花。 而出现在陆家嘴论坛上的《上海国际金融中心简史》,正是论坛与国际金融中心建设双生花关系的最佳注脚陆家嘴论坛是为上海国际金融中心建设而生,而这本书是为记录这种共生关系而生。 从外滩金融街早期的蓬勃兴起,到近现代金融体系持续完善且不断创新突破,这本由《国际金融报》副总编辑卫容之主编,人民日报出版社出版的专著,精心梳理并呈现了上海国际金融中心建设进程中一系列具有标志性意义的重大事件,完整展现出上海国际金融中心如何从萌芽之初艰难起步,在时代洪流中顽强奋进,历经风雨洗礼后逐步走向成熟稳健,并不断适应新形势、推动新变革、实现新突破的辉煌历程,生动勾勒出一幅跌宕起伏、波澜壮阔的金融发展长卷。 书中突出了上海作为国际金融中心的独特地位,以及如何在全球金融危机中展现韧性,如何在一带一路倡议下拓展国际合作,如何通过金融科技创新引领未来金融的发展方向。同时,还深入探讨了上海国际金融中心建设对于推动人民币国际化的作用,以及上海自贸试验区、科创板等重大政策创新如何为中国经济的高质量发展注入新动力。 正如北京大学国家发展研究院院长黄益平在该书序言中所说,读懂上海国际金融中心建设的历史,才能汲取更多创造未来的动力;了解成就上海国际金融中心辉煌过去的因素,才能更好理解和履行国家赋予上海的职责和使命。 上海国际金融中心建设的过程,既是市场不断开放、机构不断积聚、产品不断创新的过程,更是信用体系、生态环境不断建立和完善的过程。时任上海市常务副市长屠光绍也在序言里说,《上海国际金融中心建设简史》既对40多年来上海国际金融中心建设经验和教训做了概括和总结,也对未来趋势和发展做了展望,同样具有很强的现实意义。 翻看这本上海国际金融中心的成长日记,我们才能深切感受到,真正伟大的国际金融中心,既需要玻璃幕墙里金融交易的繁荣,更需要思想碰撞下制度范式的革新这是陆家嘴论坛留给未来的宝贵财富,也是《上海国际金融中心简史》把这一切来时路记录下来的意义所在。 记者|白岩冰 来源|国际金融报公众号

隐姓埋名铸核盾 默默奉献写春秋

2025-06-17

隐姓埋名铸核盾 默默奉献写春秋 《我的父亲于敏》 家国情怀下的科学家父亲 父亲离开我们已经六年了,他的音容相貌时常浮现在我的脑海,每当我迷茫时,总是能感受到父亲对我们的教诲,这可能也是天意吧。 这就是我的父亲,他没有给我们留下多少物质财富,但他的精神,他的一言一行,却是我们做人的标杆,不断影响和指引着我们。正如父亲说的:一个人的名字,早晚是要没有的。能把微薄的力量融入到祖国的强盛中,便足以自慰了。 我想对大家说的是,在我的身边,有很多和我父亲一样的叔叔、阿姨,他们年轻时响应国家号召,克服各种常人难以想象的困难;他们隐姓埋名、艰苦奋斗、无私奉献;他们在理论研究岗位上发挥聪明才智,为我国国防事业不断攻坚克难,奋斗终身,创造了新中国历史上的人间奇迹。我为他们感到自豪,向他们致敬,而我的父亲仅仅是他们中的一员。 2025年1月15日 来源:人民日报出版社

不以虚辞复命

2025-06-10

面对上级的要求,下级如实作答和落实,是行政管理环节的基本要求,然而翻看历史,总不乏潦草应付、敷衍塞责、弄虚作假之人。 元代某年,陕西行御史台进言,打算疏浚开凿黄河三门峡,设立水陆路驿站,以便直达关陕地区。朝廷于是移交公文给监察官王思诚,让他召集陕西、河南两省宪臣及郡县长官一同去视察那里的情况,结果一些人皆畏险阻,欲以虚辞复命,王思诚顿时就怒了,说:吾属自欺,何以责人!何以待朝廷!又说,你们在这里稍作停留,我自己去实地察看。众惶恐,只好跟随他一同前往。黄河中的滩涂沙石绵延100多里,礁石交错突出。道路不通,就舍弃马匹步行,攀援着藤蔓前行,这样一共走了三十来里,王思诚度其不可,乃作诗历叙其险。主持政务的官员采纳了他的意见,于是搁置了这个提议。 今人无法知道那些想用虚辞向上交差的人是怎么说的,但无非两种可能,一是阿从上级意图,行与不行都说行;一是干脆就说地势险恶,疏浚开凿工程干不了。然而,不管哪种说法,都存在问题,就是不做任何实地考察和研究,以虚辞复命。其结果,要么不该上马的工程上了,劳民伤财;要么该上马的工程没有上,延缓了发展。后退一步说,就算一些人平日里对情况有所了解,在执行上级决心和意图时,也要认真地有针对性地考察和研究,实事求是地汇报情况,为可行性论证和工程实施提供更为准确可靠的材料和依据。 以虚辞复命,是典型的懒政怠政行为,怕苦怕累、患得患失、不思进取、推脱敷衍,推一推就动一动,甚至推都推不动。对此,北宋文学家苏轼曾一针见血地指出其危害:躁则妄,惰则废。既妄且废,则天下之所以不治者,常出于此,而不足怪。(《凤鸣驿记》)世间的事业,没有哪一样不是用心血和汗水凝成的,躺平、敷衍、应付、弄虚作假、欺上瞒下,结果就是无所作为、阻碍建设发展,乃至误国误民。 今日的黄浦江被誉为上海的母亲河,然而昔日由于吴淞江下游的淤塞和太湖的漫溢,三天两头发生洪水灾害,从唐代到明初,皆有司治不效。永乐元年,朝廷派来一个人负责治理,这个人就是户部尚书夏原吉,他是怎么做的呢?《明史》中写道:原吉布衣徒步,日夜经画,盛暑不张盖,曰:民劳,吾何忍独适。事竣,还京师,言水虽由故道入海,而支流未尽疏泄,非经久计。明年正月,原吉复行,浚白茆塘、刘家河、大黄浦九月工毕,水泄,苏、松农田大利。 这就与前文说的王思诚遇到的那帮官员形成了鲜明对照,他不只布衣徒步,日夜经画,盛暑不张盖,亲力亲为,与民工同甘共苦,而且干工程不留瑕疵,没有干好就接着干,直到干好为止,真正当成长久之计来完成。应该说这才是干事创业的样子。 为官从政难能可贵的是有敬业有为、勇于担当的精神,要以天下为己任,以社稷为己责,心怀百姓,利为民谋,但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林。面对责任和任务,能够宵衣旰食、全力以赴,一如《隋书》所云:恪勤匪懈,夙夜在公。唯此,方能不负百姓所托,不负手中权力,成就利国利民之事业。 来源:民生网《夜读》

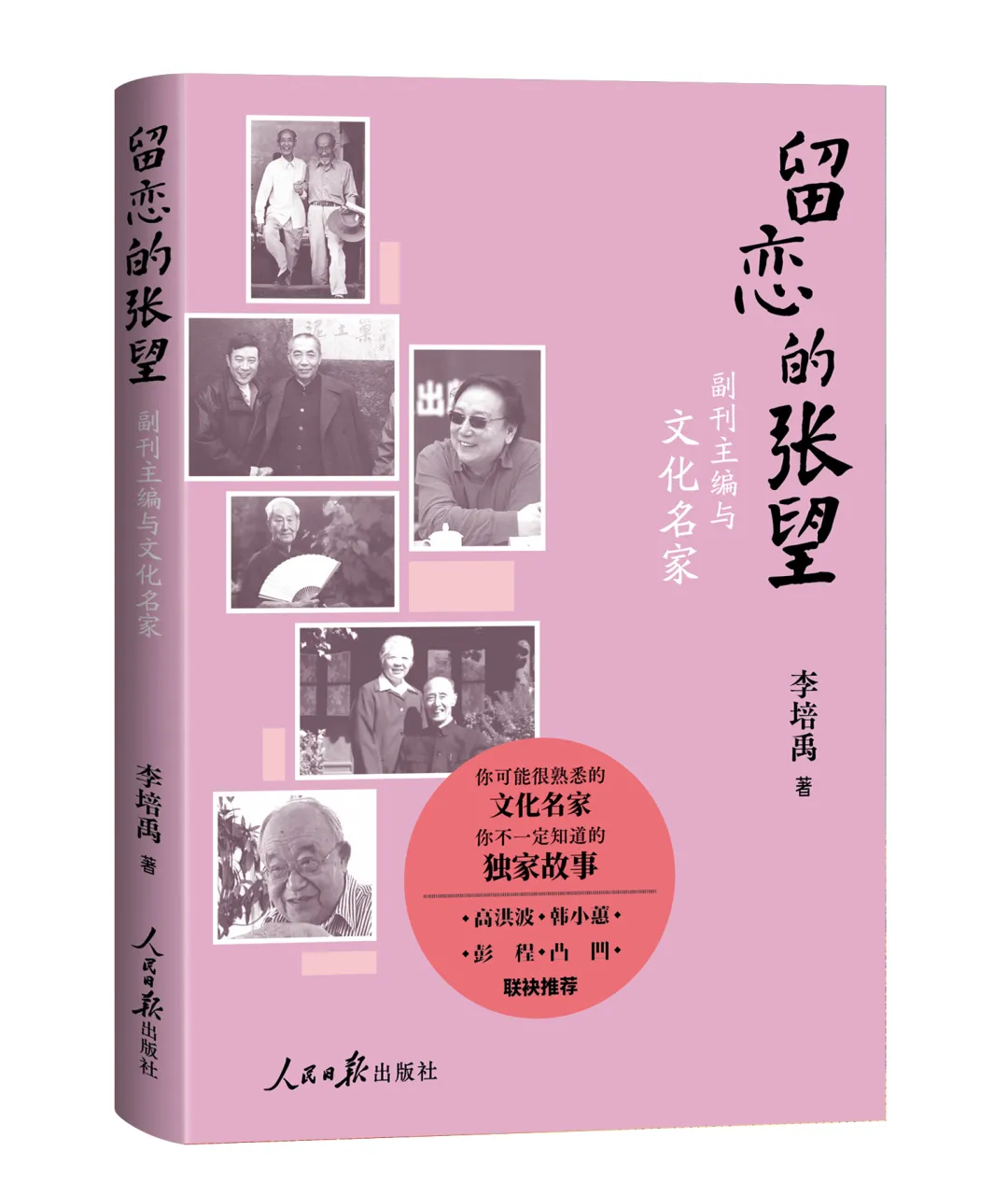

风采与风骨

2025-06-05

读李培禹散文集《留恋的张望副刊主编与文化名家》 施亮 抚摸新寄来的《留恋的张望副刊主编与文化名家》一书,望着装帧精美的封面,内心感慨丛生。这是作家李培禹新出版的一部人物散文集。在书后的《想念一个人(代后记)》中,培禹提到,我们俩共同的良师益友赵庆培老师曾经鼓励他:今后要多写人物散文,这方面你具有自己的优势,这独特的优势恰是你先当记者再成为作家所独有的。赵老师的话,确实有某种洞见。培禹大学毕业后即进报社当记者,经常采访各行业的人物,奔走于祖国大地的各个角落,写出了很多新闻精品,曾五度获得中国新闻奖。从记者到作家,他凭借其优秀作品的广泛影响,扎扎实实地迈进了知名散文家行列。 这本书的书名,使我想起英国诗人威廉华兹华斯的诗学观念,他认为诗歌起源于平静中回忆起来的情感,也就是说,纷纭变化的世事迁流中,诗人与作家在光阴流逝中积累记忆,在其中敏锐地寻求人生真谛。散文《留恋的张望》也是此书的开篇之作,文中描写西部歌王王洛宾与作者交往互动的故事。岁月如歌,波澜迭起,王洛宾歌唱家的神情姿态栩栩如生,作者笔调也如心灵乐曲潺潺流淌,我认为此文有一股诗情之美、蕴藉含蓄之美。尤其是作者独家记载的王洛宾与臧克家两位世纪老人的会见,更是挚情感人。 《赵堂子胡同15号的思念》一文,作者写少年时代就结识的大诗人臧克家,臧老向他赠书,辅导其文学写作,还向刊物推荐其处女作,反复几回郑重寄语:我对你抱有不小的希望。悠悠往事,谆谆嘱托,令人难以忘怀。《我和金波老师的书缘》一文,写到他9岁时拥有的第一本书,即著名儿童文学作家、诗人金波所著诗集《回声》。那是姐姐节省开支赠给他的生日礼物,这本薄薄的小书以后又被他传给外甥、侄子。诗歌之回声在一代代人中悠然回响。 李培禹喜欢写诗,也热爱合唱,他是中国音协合唱联盟经典合唱团副团长,也是他所在的北京日报社合唱团的负责人。很有意思,我注意到此书是以写歌唱家开篇,又以写著名作曲家、指挥家徐锡宜为终篇,歌声袅袅、诗意盈盈。作者以诗情写人物,文章洋溢着诗的情绪、诗的韵律。他写著名歌词作家乔羽,披露了一个细节:乔羽创作《我的祖国》这首歌时,电影《上甘岭》的导演沙蒙曾提出将一条大河波浪宽改为万里长江波浪宽,乔羽力阻,连说万万改不得!为何?读者去读这篇散文,自有收获。 这部人物散文集共描写了近20位文化名家,用白描的手法刻画了各位人物的形象,其笔墨质朴无华,少雕琢、无浮夸,仅寥寥数笔,就使得各个人物活灵活现、风神毕肖。他写了三位著名演员于蓝、李雪健、赵丽蓉,他们皆以演艺事业为自己的生命依托,将自己的心魂神魄无保留融入银幕形象中,正是为人生、为民众的信念滋养了他们的艺术生命,所以,他们的艺术生命奉献,绝不是以取悦粉丝为目的,他们的心灵也不会因功利世俗蒙垢。 此书写著名作家的散文比重较大,既有老一辈的作家、学者、诗人,也有后辈的中青年作家群。培禹与作家浩然的交往很多,感情深厚。《岁月尘封不了他的名字》一文,又一次用细节琐事展现出浩然的闪光品格。在怀念乡土作家刘绍棠的文章中,作者引用了刘绍棠的那句深情的话:如果我的名字与大运河相连,也就不虚此生了。这是肺腑之言,作家就应该与人民大众呼吸相通,与祖国的河山大地紧密相连,才能够使自己的文学生命更趋于饱满与成熟。刘绍棠曾在北京二中读书,而李培禹与我都是北京二中的学生,另一位北京二中出身的作家韩少华,也是我俩钦敬的恩师。韩老师高洁不污的士之风范,决定了其散文作品的艺术魅力。有人称北京二中是作家摇篮,其摇篮曲即是追求做人与作文的统一,它深刻浸润着一代又一代学子的心灵。 德国作家托马斯曼说过,我们应当明白,一切生命都有着复杂的精神特性,所以慎用站队思维来判断人,不要轻易将人物脸谱化并给人贴上各类标签,而不去剖析每个人复杂又微妙的灵魂。培禹的人物散文之所以有品位,就是因为他的笔触能够深入这些名家的心里。培禹的文字亲切平易却耐人寻味,擅长用充满情趣的生动细节来表现人物,例如《九轶漫画家的传奇人生》中,记叙漫画家李滨声的睿智性格,一个又一个风趣幽默的段子,读起来让人忍俊不禁。老人的一生就好似一部丰富多彩、诙谐幽默的厚重大书。《为一位散文家写一篇散文》在艺术结构上颇有独特新意,作者与韩少华老师交谊甚厚,他也是最早得知韩老师辞世消息的人之一,心情悲恸,万端思绪,立即草拟《著名散文家韩少华去世》的新闻稿。散文里嵌有这则消息,一段消息文字后又信笔抒发其回忆:他与韩老师的初次见面,他在韩老师家中成为学生座上客,他向韩老师一次又一次求教一幕幕往事在记忆里闪现,泱泱真情弥漫于文中,此文的篇幅不长,其文笔犹似明代散文家归有光笔墨,每以一二细事见之,却是字字挚情。作者写作家梁衡,梁衡先生是一本大书,他在新闻、文学、哲学、教育、管理、绘画等多个领域取得的学术成就和建树,不是一篇文章能够概括的。文中有一个感人的细节,梁衡纪念张闻天的作品原发在《北京文学》上,培禹读了非常感动,决定在自己主持的《北京日报》副刊整版转载。他编辑好后给梁衡打电话,梁衡问,有一段我写作时忍不住流泪了,这段保留了吗?培禹立即答:保留了!因为他反复阅读原文,思绪随着作者波动,读到泪水难抑的段落便用笔画出来。编者与作者心灵相映,转载刊登这篇重磅文章后果然一石激起千层浪,各大网站纷纷转发,读者好评如潮。 《留恋的张望副刊主编与文化名家》是一部值得看的好书。作者在书中呈现出诸多文化名家的肖像画,为读者们勾勒出一个又一个鲜活生动的人物形象。作者笔触真正深入了社会生活的内蕴,淋漓尽致写出了那些名人名家的风采与风骨,这也是对人生对人性的挖掘与思索。李培禹的人物散文独树一帜,有着独特又成熟的艺术风格、生动朴实的叙事、清新温婉的笔致、蕴藉含蓄的情思,犹如一道道潺潺溪流,流淌出洗涤人们心灵的优美文章。 来源:人民日报出版社

.png)